Francisco I. Madero

Francisco I. Madero: el mártir racional que quiso gobernar al país con ideas

El cajón metálico se desliza con un sonido deliberado. Dentro, un cráneo numerado con tinta negra: 1913. El escáner comienza a girar.

Los huesos de Francisco I. Madero parecen frágiles, finos, casi etéreos. Los antropólogos hipotéticamente registrarían: complexión ligera, estructura ósea delicada, mandíbula cerrada con determinación. La reconstrucción facial revela una frente amplia, pómulos altos, mentón angosto: rasgos que —cruzados con algoritmos forenses— coinciden con las fotografías que lo mostraban pequeño, intenso, comprometido.

Pero es en la caja torácica y la columna donde se lee otra historia: signos de tensión crónica. Aunque los tejidos blandos ya no existen, la forma de inserción de los tendones y la compresión vertebral sugieren rigidez, respiración limitada, presión constante. Una vida vivida entre vigilias, sobresaltos y amenazas.

Análisis hipotéticos de cabello adherido a prendas o restos óseos podrían revelar aún más: niveles bajos de glucosa, rastros de una dieta sin carne, mínimas concentraciones de alcohol u otras toxinas. Incluso, las huellas de la llamada hormona del estrés (cortisol) podrían haber quedado atrapadas en la fibra capilar o en la queratina residual de las falanges, revelando la angustia vivida en sus últimos días y confirmando lo que los historiadores siempre intuyeron: Madero vivió sus últimas diez jornadas bajo un estrés insoportable. ¿Hasta qué punto esa presión extrema lo llevó a refugiarse con mayor fervor en el espiritismo? ¿Fue un acto de fe, un escape ante lo inevitable o una forma íntima de resistencia frente al colapso político que lo rodeaba?

La cámara retrocede: tomografía computarizada (una técnica que emplea rayos X y algoritmos para reconstruir imágenes tridimensionales), un perfil proyectado sobre una pantalla. Flashback en blanco y negro: Madero se asoma desde un balcón, ligeramente inclinado, con el rostro serio y la mirada contenida, como si presintiera que la historia se tambaleaba bajo sus pies; a su lado, rígido y sombrío, el general que aún fingía lealtad mientras planeaba, en secreto, el golpe de estado.

Luego viene la muerte, el 22 de febrero de 1913. ¿Cuántos disparos lo impactaron realmente?

No hay parte médico confiable. El régimen huertista dijo que Madero murió al “intentar escapar” durante su traslado a Lecumberri. Esa mentira fue desmontada hace tiempo. Testigos reportaron varios disparos. Algunos indicaron que recibió un tiro en la cabeza a quemarropa; otros hablaron de dos o más impactos, quizás al torso y al rostro. Las versiones son fragmentarias, pero el consenso es claro: fue una ejecución sumaria, no una aplicación de la “ley fuga”.

¿Y si los restos hablaran hoy? ¿Confirmarían un solo disparo en la cabeza? ¿Revelarían otro en el abdomen, en la mandíbula, en el pecho? ¿Dejaría la ciencia forense reconstruir lo que la historia oscureció entre comunicados oficiales y diplomáticos cómplices?

Hoy, más de un siglo después, solo quedan huesos y preguntas. Pero incluso ellos podrían dar testimonio: no del escape inventado por los usurpadores, sino de la ejecución encubierta con diplomacia y tinta oficial. Si la ciencia los interrogara, tal vez el cráneo de Madero confirmaría lo que la historia nunca logró sepultar del todo: que el Apóstol de la Democracia no cayó huyendo, sino traicionado por quienes debían protegerlo.

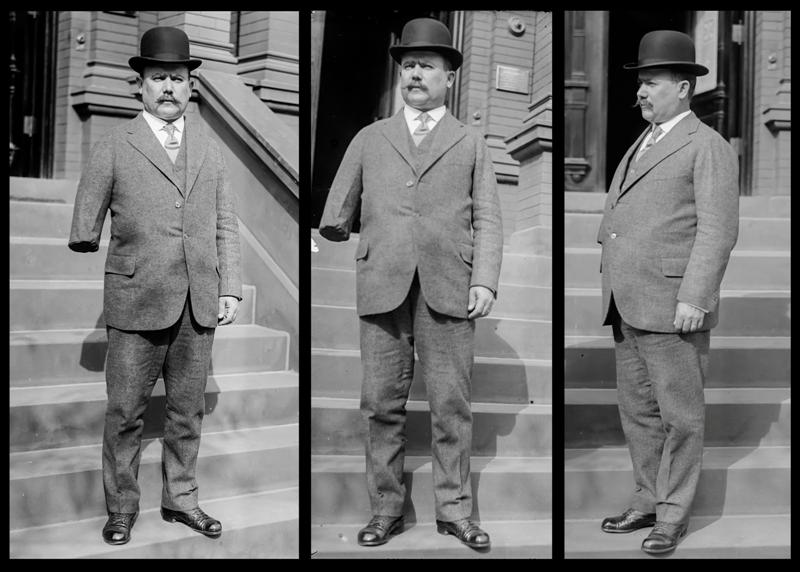

Victoriano Huerta

Victoriano Huerta: el general golpista que escapó de las balas, pero no de sus enfermedades

Corte a: toma aérea del Evergreen Cemetery, en El Paso, Texas. Una lápida austera de granito gris lleva su nombre y la frase “Gral. de División. Victoriano Huerta. 1854-1916. Pres. de la Rep. Mex.”. A sus pies, una placa oficial en inglés resume su historia con la frialdad de una ficha: militar, presidente, exiliado. Nada monumental. Solo piedra, polvo y una memoria sin reconciliar.

Victoriano Huerta murió el 13 de enero de 1916 bajo arresto domiciliario, con el cuerpo debilitado por cirrosis hepática, una reciente operación de vesícula y sospechas de cáncer de vejiga. Fue embalsamado con el fin de repatriar sus restos cuando el tiempo fuera propicio, y depositado en una cripta provisional en el Concordia Cemetery. Años después, se le reubicó en el cementerio Evergreen. Irónicamente, es posible que Huerta, sea el personaje de la Revolución cuyos restos están mejor conservados.

Un análisis forense hipotético revelaría huesos pesados, densos, con signos de artrosis avanzada, una enfermedad degenerativa que afecta las articulaciones. El cráneo podría mostrar calcificaciones hepáticas, indicadores del alcoholismo crónico. Modelos toxicológicos sobre el tejido óseo podrían detectar mercurio o arsénico, presentes en tónicos comunes de la época. ¿Automedicación? ¿Intoxicación progresiva?

Y aún más revelador sería un análisis de su ADN. ¿Confirmaría una ascendencia indígena significativa? Algunos cronistas lo han insinuado. ¿Cambiaría eso la visión racializada que suele contraponerlo —implícita o simbólicamente— a los líderes revolucionarios de raíces populares e indígenas? Tal vez no redima su historia, pero sí obligaría a releerla bajo otra luz: menos simplista, más incómoda, más reveladora.

Incluso los hombres más oscuros dejan rastros. Y en el caso de Huerta, puede que sus huesos digan lo que la lápida calla.

Nota: En este artículo, “ícono” no exalta a Huerta, sino que lo reconoce como figura clave —aunque negativa— en la historia de la Revolución.

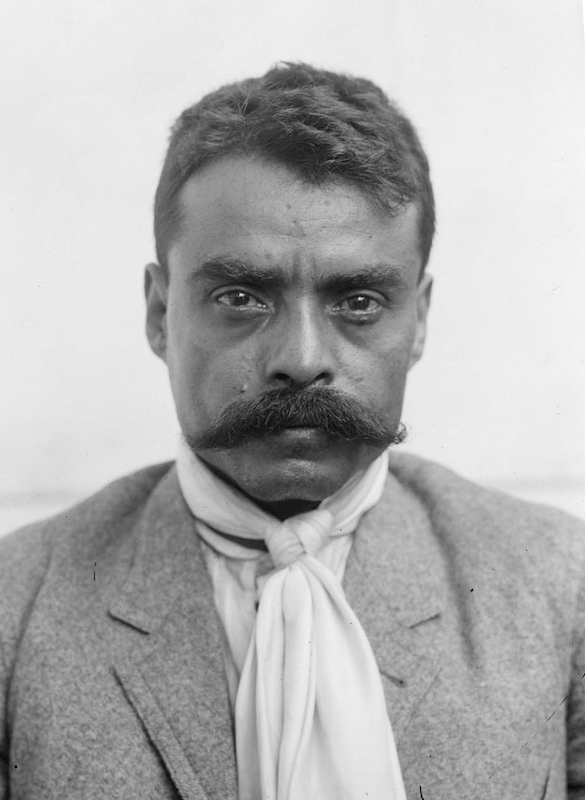

Emiliano Zapata

Emiliano Zapata: el caudillo que cayó en una emboscada y se alzó como mito

La cámara desciende bajo el sol implacable de Cuautla, Morelos, hasta la Plaza Revolución del Sur. En el centro, una estatua colosal de Emiliano Zapata se alza hacia el cielo: vigía pétreo del sur campesino. Allí, bajo la mirada inmóvil del bronce, reposan sus restos. Un equipo médico trabaja en silencio, bajo una estructura provisional, dentro de un perímetro delimitado con cinta de seguridad amarilla y negra. La tensión no es solo anatómica, sino histórica: no se buscan únicamente huesos, sino el eco persistente de una traición que aún duele.

Los huesos que podrían corresponder a Emiliano Zapata —otros de los íconos de la Revolución— revelan una vida de combate en el campo. Fémures cortos y robustos. Estrés en tobillos y rodillas. Calcificaciones en la cadera. Todo apunta a un jinete incansable. El análisis de isótopos estables —carbono, nitrógeno, oxígeno— traza una dieta campesina: maíz, frijol, quelites, agua con cal. La desmineralización ósea en la infancia sugiere carencias.

Pero el cuerpo no solo habla de origen. También de muerte.

El esqueleto presenta múltiples impactos: entre nueve y catorce marcas balísticas distribuidas en distintas regiones del esqueleto. Un análisis forense hipotético podría revelar fracturas estrelladas en el tórax, bordes astillados en la pelvis, una fractura en el parietal izquierdo. Fue una ejecución planificada, cruel, dirigida. La disposición de los impactos, aún incierta, plantea preguntas clave: ¿fue abatido solo por el frente, como indican los relatos del ingreso montado? ¿O existe la posibilidad de que uno o más disparos provinieran de corta distancia, en una ejecución más directa? El análisis digital reconstruye la trayectoria de cada bala. La ciencia forense narra lo que el parte oficial omite.

El cuerpo fue luego exhibido en Cuautla. Era necesario mostrarlo. Nadie creería que el símbolo había caído sin verlo muerto. Incluso en la muerte, Zapata representaba una amenaza. Aun así, persistían las dudas: había quien lo creía vivo, quien juraba haberlo visto cabalgar en las montañas, mientras su nombre, elevado a consigna, se volvía promesa viviente y resistencia: “Zapata vive, la lucha sigue”.

Y aún queda la pregunta que inquieta a los genetistas: ¿hasta qué punto era nahua? Se sabe que Emiliano Zapata era mestizo, pero la iconografía nacional lo ha entronizado como símbolo indígena. Solo un perfil genómico comparativo —contrastado con ADN de comunidades originarias— podría matizar o confirmar esa representación. Sin embargo, más allá de la biología, su imagen ha sido utilizada durante décadas como emblema de lo indígena, lo agrario y lo rebelde. ¿Una prueba genética desmitificaría su figura? ¿O permitiría una lectura más compleja, en la que lo mestizo y lo indígena no se excluyen, sino que se funden en el símbolo político que Zapata encarnó y que aún moviliza discursos de resistencia y memoria?

En el laboratorio, un artista forense da forma a su rostro. ¿Se parecerá al Zapata de las fotografías, los murales, los billetes? ¿O veremos a alguien menos idealizado, curtido por el sol y el campo, con el rostro de un campesino que nunca aspiró a ser estatua?

Escena final: una silueta ósea bajo el escáner. A un lado, sobre la mesa, su sombrero campesino. El mismo con el que, aquel 10 de abril de 1919, cruzó los umbrales de Chinameca sin imaginar que lo esperaba una emboscada. El cuerpo cayó y no volvió a levantarse… pero el símbolo no se ha detenido: aún cabalga, invocado en la memoria de quienes no han dejado de luchar.

Francisco Villa

Francisco Villa: El centauro decapitado cuya sombra aún cabalga

Transición: El rugido sordo de un motor. Un intento de freno, demasiado tarde. Ráfagas secas. Una nube de humo de pólvora. Olor a muerte. Parral, Chihuahua. 20 de julio de 1923. Un Dodge Touring 1919 avanza por la calle Gabino Barreda. Francisco Villa va al volante. De pronto, una descarga sincronizada: un grupo de tiradores emerge de las sombras y abre fuego a corta distancia. Villa se asusta, trata de frenar*. Decenas de balas atraviesan el vehículo. El revolucionario recibe múltiples impactos: en el torso, en los brazos, en la cabeza. El auto avanzó unos metros más, hasta estrellarse. En el asiento delantero, el Centauro del Norte yace inmóvil, la cabeza vencida y la pistola —intacta— aún en su funda.

Corte a: el esqueleto. Falta el cráneo. Faltan respuestas. Porque los restos atribuidos a Francisco “Pancho” Villa fueron decapitados años después de su muerte. La tumba fue profanada en 1926. Su cráneo, robado. Nunca se ha recuperado. Un análisis forense especulativo de sus vértebras cervicales mostraría fracturas en la base occipital, cortes limpios entre atlas y axis: ¿se extrajo con precisión quirúrgica o con brutalidad simbólica?

Y sin embargo, incluso sin cabeza, sus restos siguen hablando. Costillas fracturadas. Balas alojadas en huesos largos. Señales de viejas lesiones mal curadas. Huellas de violencia crónica. Todo parece sugerir una existencia de impactos repetidos, de dolor aguerrido y prolongado.

El registro histórico del asesinato es impreciso, contradictorio, y a menudo envuelto en leyenda. Algunas versiones hablan de trece impactos directos. Otras, de catorce o más. ¿Fueron ocho, nueve o más tiradores? ¿Cuántos segundos bastaron para silenciar diez años de pólvora y caballo? Nuestro laboratorio imaginario no pretende resolver el enigma con certezas, sino iluminarlo con hipótesis informadas.

Y si el cráneo algún día reapareciera, acaso revelaría signos de encefalopatía traumática crónica: la misma enfermedad degenerativa detectada hoy en soldados y boxeadores. ¿Podría eso explicar su carácter inestable, sus arrebatos feroces, pero también aquellas lágrimas públicas derramadas durante el homenaje a Madero? ¿Ese contraste entre el bandolero temido y el hombre profundamente afectado por la pérdida?

Villa vivió la guerra como destino. Pero también como herida. Fue un estratega y un símbolo, una pesadilla para sus enemigos y una esperanza para sus seguidores. El más popular de los íconos de la Revolución quizá libró su batalla más silenciosa no en el campo, sino en lo más hondo de sí mismo.

La cabeza fue robada, pero el mito nunca perdió el rostro. Porque Villa —aunque incompleto en sus huesos— sigue cabalgando en el imaginario de un país que lo llama héroe, villano… o simplemente prefiere no nombrarlo.

* Descrito así en entrevista por José Sáenz Pardo, uno de los asesinos de Francisco Villa: Ver video.

Álvaro Obregón

Álvaro Obregón: el pacificador que selló la Revolución… y no sobrevivió a su propia reelección

Fecha: 17 de julio de 1928. Lugar: restaurante La Bombilla, San Ángel, Ciudad de México. Causa: magnicidio. Amputación parcial del brazo derecho desde 1915.

Álvaro Obregón, como otros íconos de la Revolución mexicana —Madero, Zapata y Villa—, cayó bajo las balas. No en un campo de batalla, como aquel donde perdió parte de su brazo derecho, sino en un banquete preparado en su honor. Su cuerpo, sin embargo, era el de un soldado que nunca abandonó la guerra: una geografía de cicatrices que hablaban de combates pasados y heridas que jamás cerraron del todo.

Como extrapolación narrativa dentro de este ejercicio forense imaginario, su anatomía lo confirmaba: el brazo izquierdo —el único completo— exhibía hipertrofia muscular, erosión articular, espolones óseos en la escápula. Las vértebras, comprimidas. Rodillas desgastadas por años de cabalgar. El cráneo, quizá con microfracturas antiguas producto de campaña —aunque no hay registro que lo confirme—, y una columna vertebral modelada por el esfuerzo y el mando. Todo en él gritaba: campaña permanente.

Durante décadas, su brazo fue conservado y exhibido en formol. En 1989, fue incinerado y enterrado junto a su cuerpo en Huatabampo, completando en muerte lo que la guerra le arrebató en vida.

Aquella tarde celebraba su regreso al poder, quebrando el principio de “no reelección” que él mismo había defendido años atrás. En medio del bullicio de platillos servidos y copas tintineantes apareció un rostro desconocido: José de León Toral, un joven caricaturista cristero del que nadie había oído hablar. Con su cuaderno bajo el brazo y una expresión tímida, se filtró entre los invitados. Usó su talento como máscara. Dibujó retratos, hizo bocetos, se ganó la simpatía de algunos. Y con un solo trazo logró lo que años de guerra y atentados no consiguieron: tener al Manco de Celaya frente a él, sin defensa ni sospecha. Obregón rio al ver su caricatura. Segundos después, cinco disparos a quemarropa pusieron fin a su vida y a la celebración. Murió al instante.

La versión oficial presentó a Toral como un asesino solitario, movido por fanatismo religioso. Pero el acta médica firmada el mismo día del crimen por el mayor cirujano Juan G. Saldaña describía al menos 19 heridas de bala, muchas incompatibles con el arma de Toral. Se encontraron proyectiles de distintos calibres —.32, .38, .45 y 7 mm— y trayectorias en cuello, rostro, espalda y región escapular. Seis casquillos en el sitio correspondían a la pistola calibre .32 usada por Toral, pero el resto de las lesiones no pueden explicarse con esa única arma ni con un solo tirador.

Un análisis forense especulativo revelaría un patrón balístico disperso e incoherente: impactos desde varios ángulos, algunos imposibles desde la posición de Toral. Incluso se registraron trayectorias en las que un proyectil habría ingresado, salido y reingresado por otra zona. Todo sugiere una ejecución orquestada, disfrazada como acto individual. Cercanos a Obregón cuestionaron la validez del acta, señalando inconsistencias en la descripción de heridas y calibres. Lejos de esclarecer, el documento sembró más dudas.

Es justo por esas contradicciones que se justifica este ejercicio especulativo. Si los archivos han sido editados, incompletos o manipulados, tal vez sea el cuerpo —o su reconstrucción hipotética— el que ofrezca otra lectura. ¿Cuántos disparos silenciaron al pacificador? ¿Cuántas manos apretaron el gatillo? La historia aún no lo aclara, pero la ciencia —aunque imaginada— permite formular las preguntas que los archivos oficiales no han sabido responder.

El rostro reconstruido de Obregón, capa por capa, revela al agricultor que se volvió caudillo, al caudillo que se convirtió en presidente, y al presidente electo que terminó como advertencia sangrienta contra la reelección. Un hombre endurecido por trincheras, traiciones y alianzas que terminaron por devorarlo. Sobrevivió a Villa, a la amputación de su brazo, a Carranza, a balas y dinamita… pero no al regreso al poder que él mismo ayudó a forjar.

Y aún en la muerte, parece mirar de reojo —con medio rostro oculto entre sombras— como si supiera que la historia aún no ha dictado su veredicto final.

Su muerte marcó el final de un hombre… y el inicio de un régimen. Porque donde cayó Obregón, Plutarco Elías Calles extendió su sombra: no como presidente, sino como titiritero del poder.

CIUDAD DE MÉXICO — La historia ya habló en bronce, mármol y tinta. En la primera parte de esta serie, recorrimos el perfil biográfico de cinco íconos de la Revolución mexicana y nos preguntamos: ¿qué sucedería si sus restos —no sus leyendas ni sus estatuas— fueran sometidas a los métodos de la ciencia forense del siglo XXI? ¿Qué secretos ocultos en huesos, ADN o rastros químicos podrían cuestionar o redefinir lo que creemos saber?

En esta segunda parte, nos adentramos en ese laboratorio imaginario.

No se trata de sustentar los mitos de los íconos de la Revolución, sino de interrogar la memoria nacional con las herramientas de la ciencia forense contemporánea. Esto es únicamente una reinterpretación especulativa —un examen simbólico de los mitos.

Abrimos cajones numerados, escaneamos restos centenarios, activamos simulaciones. Cruzamos puertas que, hasta ahora, solo la historia había sellado.

Luces encendidas. Equipos calibrados. Los expedientes secretos comienzan a abrirse.

Relacionado → Magnicidios de la Revolución mexicana

Haz clic en cada nombre para desplegar o cerrar el perfil forense imaginario de estos cinco íconos de la Revolución mexicana.

→ Primera Parte: Los huesos no mienten: lo que la ciencia forense podría revelar de los íconos de la Revolución mexicana

La ciencia como herramienta narrativa: del análisis forense al significado nacional

En esta segunda parte del ensayo, se examinaron los perfiles forenses especulativos de cinco íconos de la Revolución mexicana: Francisco I. Madero, Victoriano Huerta, Emiliano Zapata, Francisco Villa y Álvaro Obregón. Cada uno de ellos fue abordado desde una aproximación científica que incluyó el análisis hipotético de restos óseos, trayectorias balísticas, toxicología post mortem y reconstrucciones digitales. Más allá de su legado político o simbólico, se buscó plantear cómo sus cuerpos podrían ofrecer nuevas pistas sobre las circunstancias reales de sus muertes y los entornos que los rodearon.

El ejercicio de aplicar técnicas forenses modernas a figuras históricas no pretende sustituir la investigación historiográfica, sino complementarla. En contextos donde los archivos son incompletos, las versiones oficiales han sido manipuladas o los mitos han reemplazado los hechos, la ciencia forense ofrece herramientas para plantear nuevas preguntas y abrir líneas de interpretación basadas en evidencia biológica, anatómica y tecnológica. En ausencia de datos empíricos directos, este enfoque especulativo permite explorar cómo restos humanos —como vestigio— pueden dialogar con la historia.

La tercera y última entrega de esta serie se enfocará en la dimensión simbólica de los restos humanos en la construcción de la memoria nacional. A partir del análisis de los perfiles ya presentados, se examinará cómo la sociedad mexicana recuerda, interpreta y resignifica a sus líderes revolucionarios. La pregunta que guiará esa exploración es clave: ¿qué ocurre con la identidad de un país cuando sus héroes son devueltos al presente no como estatuas o nombres de calles, sino como evidencia sujeta al escrutinio científico? La Parte III buscará responder esa interrogante.

© 2025, Eduardo Barraza. All rights reserved.